第16回八王子市中学校科学コンクール発表会と表彰式が、11月30日午後1時から4時まで、八王子教育センターで開催され、SSISS会員の伊藤眞人、大井みさほ、奥田治之、小林憲正、佐々田博之、進藤哲央、坪村太郎、西原 寛、 町田武生、和田 勝の10名が出席しました。

このコンクールは主催が八王子市教育委員会と八王子市立中学校PTA連合会、後援が八王子市立中学校長会で、オリンパス株式会社、NPO法人SSISS(科学技術振興のための教育改革支援計画)、コニカミノルタサイエンスドームが協賛をしています。

今年度は、33校から69題の自由研究作品が提出され、その中から先生たちによって最優秀賞1件、優秀賞1件、審査員特別奨励賞6件、ポスターイラスト賞2件、佳作12件が選考されました。

研究発表会・表彰式の開会式では、八王子市教育委員会の上野さんによる開会宣言で始まり、続いて参加団体の紹介が行われ、主催者である八王子市中学校PTA連合会の廣田貴子会長の挨拶がありました。続いて協賛団体を代表してオリンパス株式会社担当役員田代芳夫さんの挨拶があり、そののち来賓の紹介がありました。最後にこの1月に選出されたばかりの初宿(しやけ)和夫市長からの挨拶があり、開会式が終了し、受賞者と来賓たちの勢ぞろいの記念写真撮影が行われました。

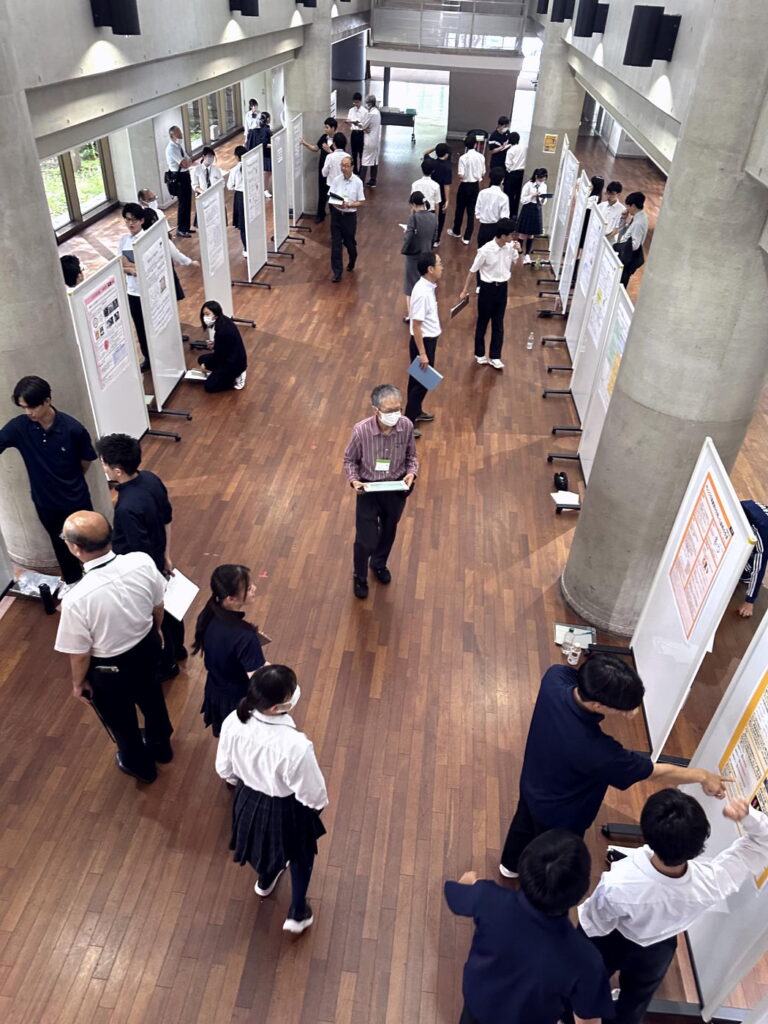

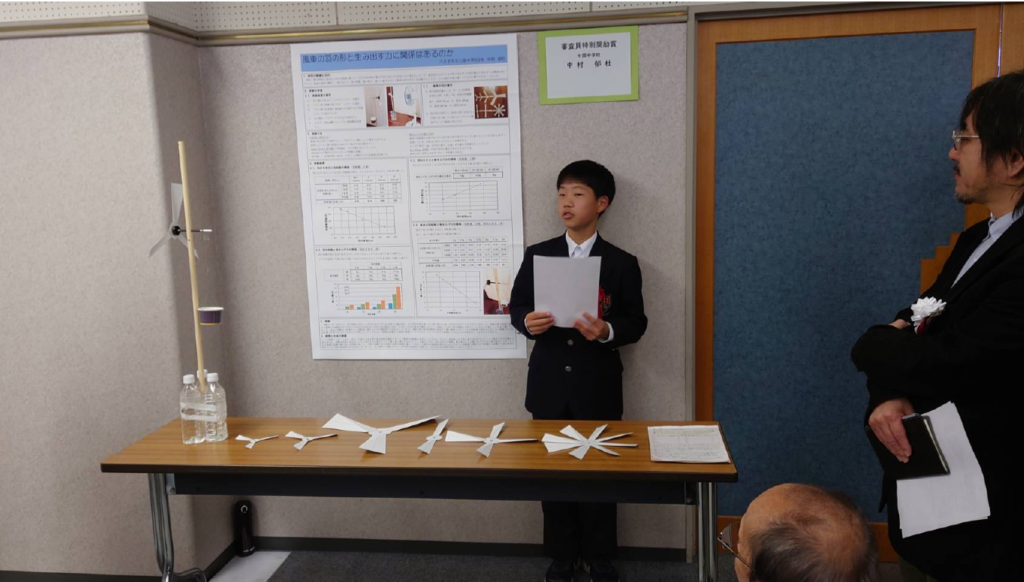

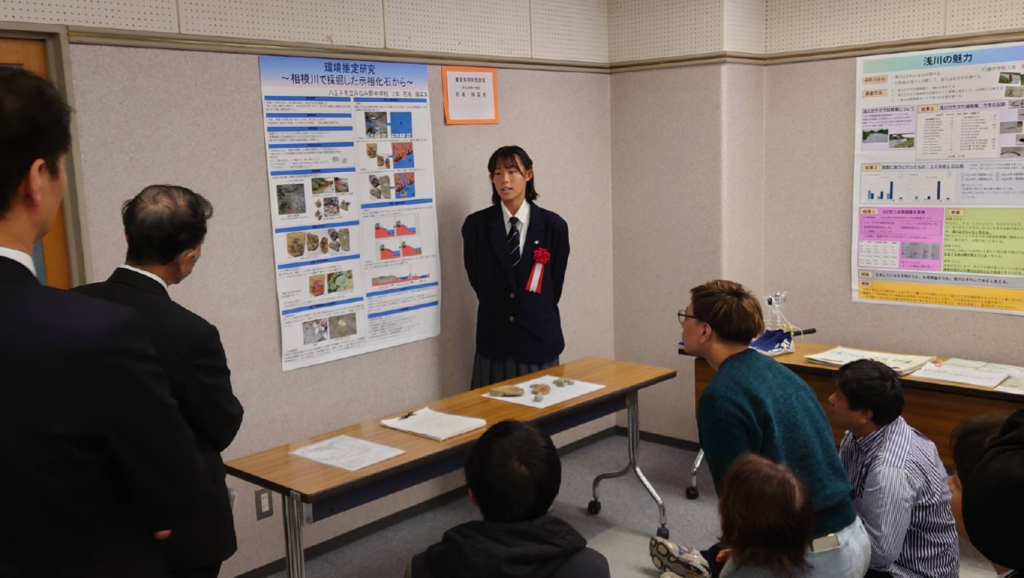

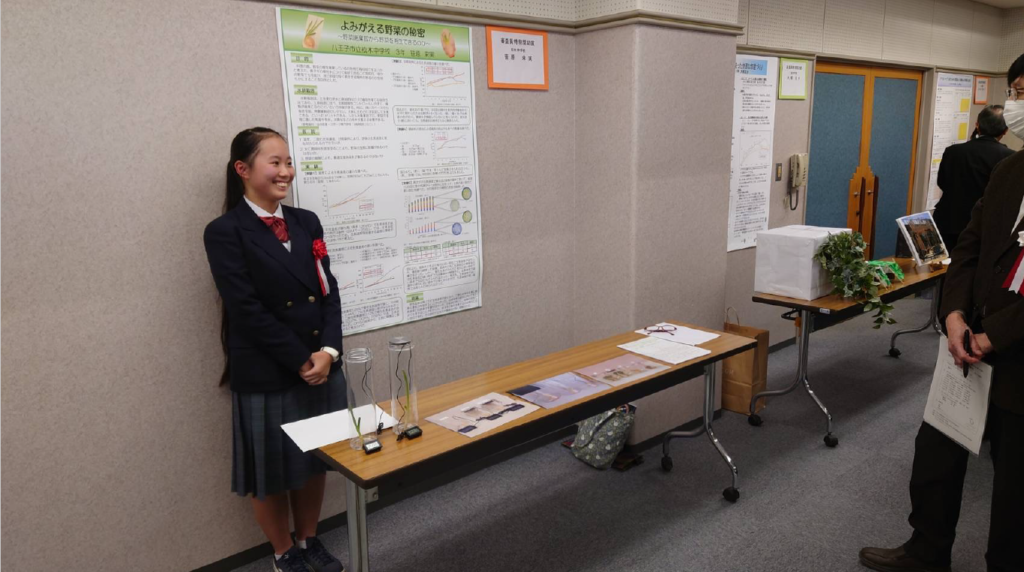

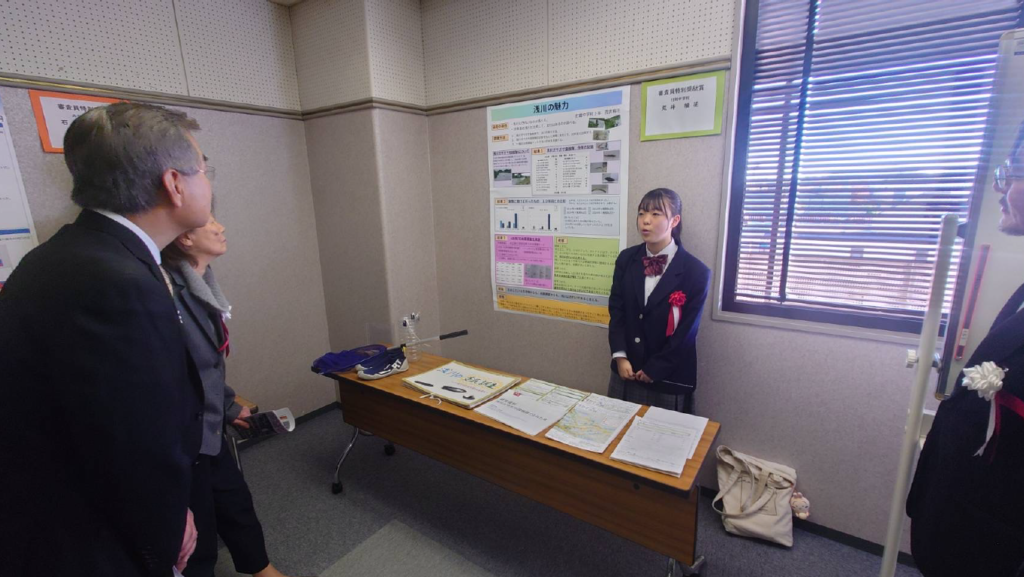

開会式終了後、いよいよ発表会です。初めに奨励賞のポスターセッションが行われました。奨励賞は以下の6件です。

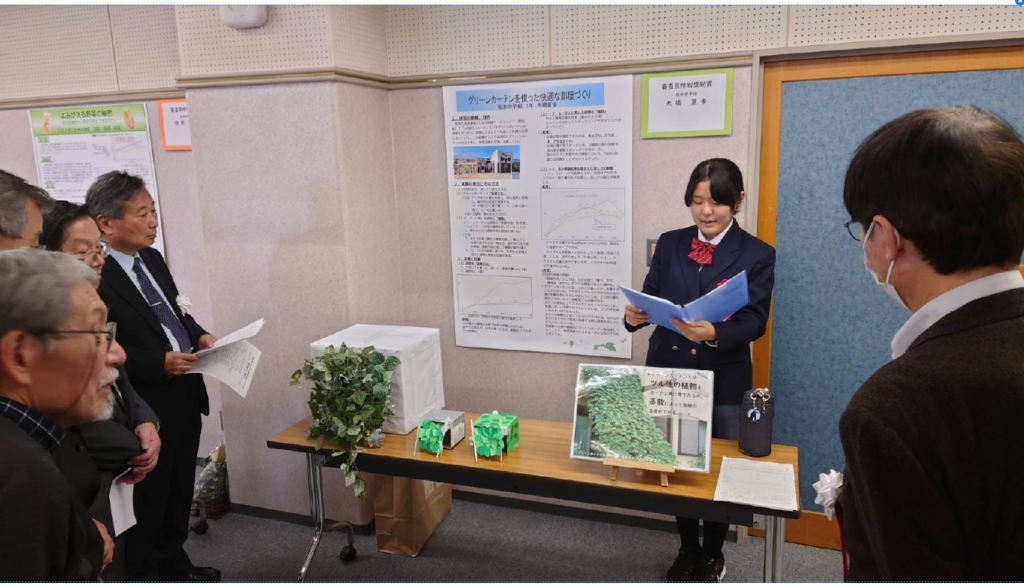

「グリーンカーテンを使った快適な部屋づくり」

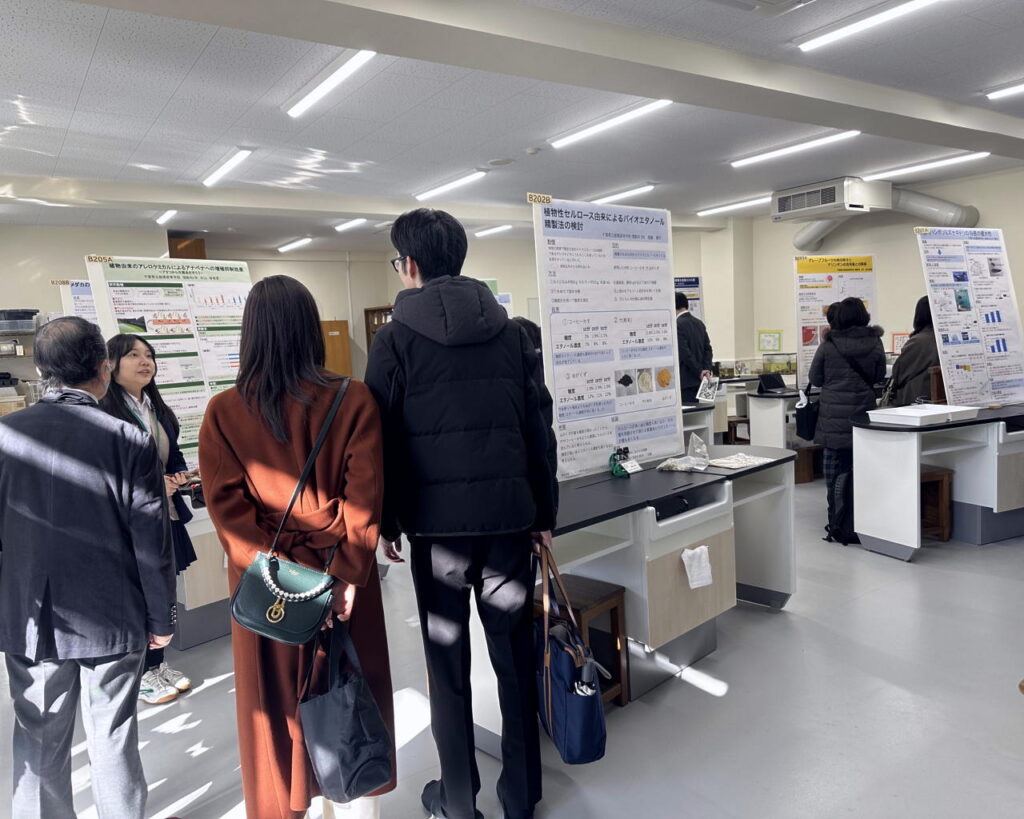

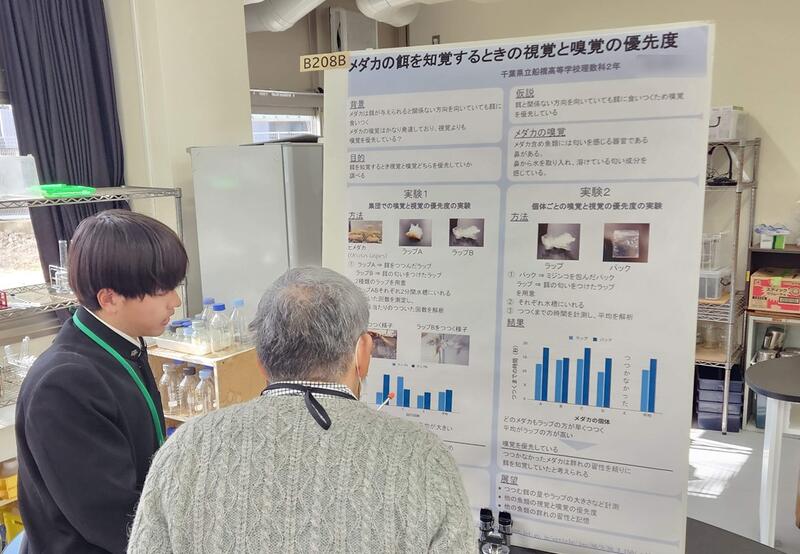

下は、ポスター発表時の写真を、上の順に並べたものです(クリックすると拡大されます)。どの研究も、興味深いものでした。

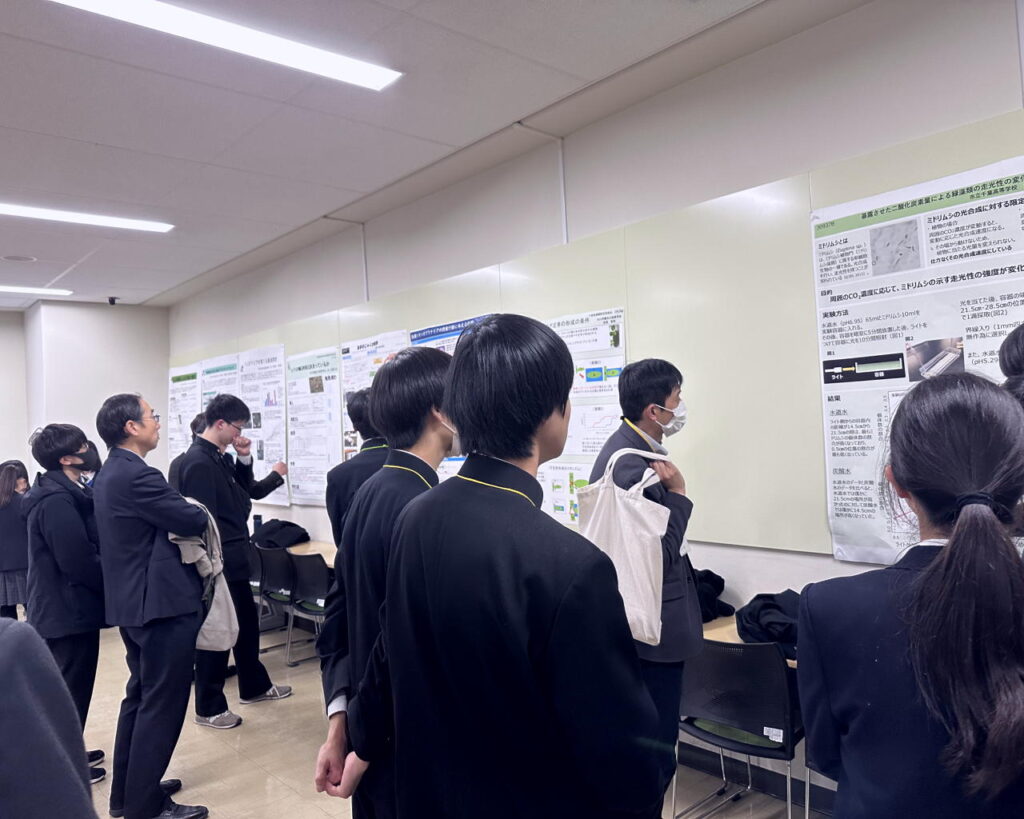

6題を2つに分け、それぞれ10分ずつの発表が3回行われました。参加者はポスターの前に集まって説明を聞き、質問したりしました。

どの研究も、身近なことの疑問や触れたことから、例えば旅行先でサービスエリアにあったグリーンシェードを使った部屋に入ったら涼しかったことから、グリーンカーテンの効果を実際に作って試してみたり、河原で見つけた化石から過去の河川敷の環境を推定したりと、研究を進めていて、好感が持てました。

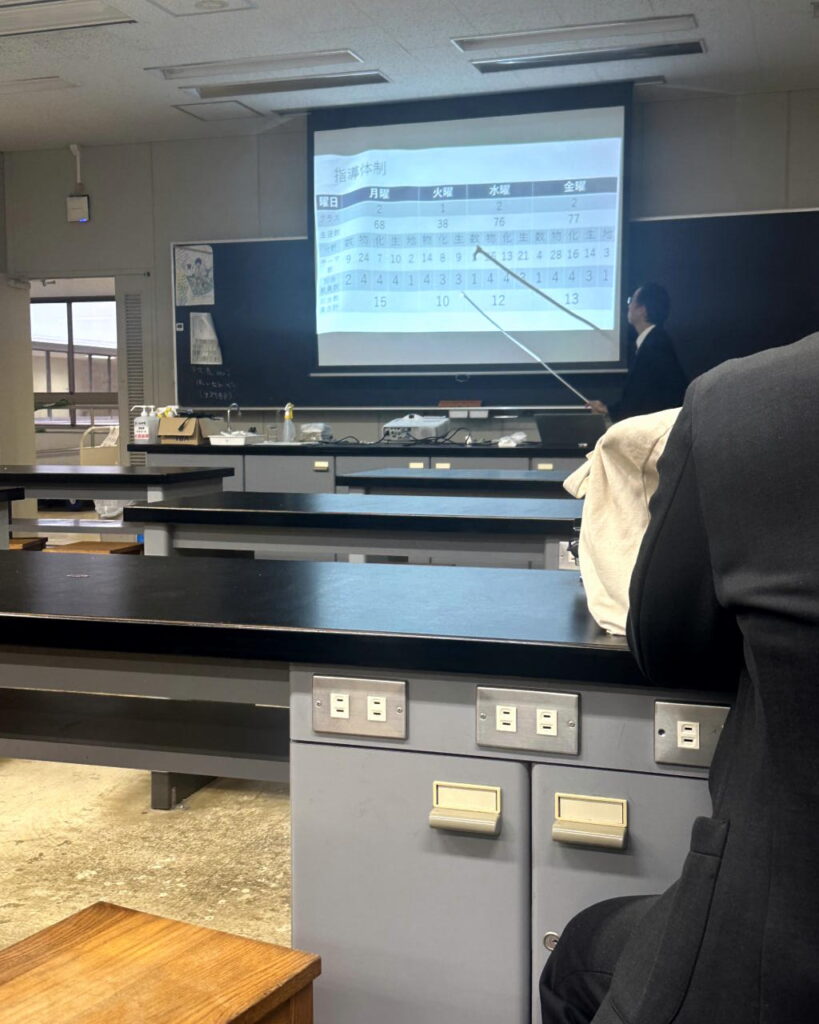

発表終了後、関係者は別室に移って協議し、審査員特別奨励賞のなかから、教育長賞、オリンパス賞、SSISS賞、コニカミノルタサイエンスドーム賞、校長会賞、中P連会長賞を選考しました。

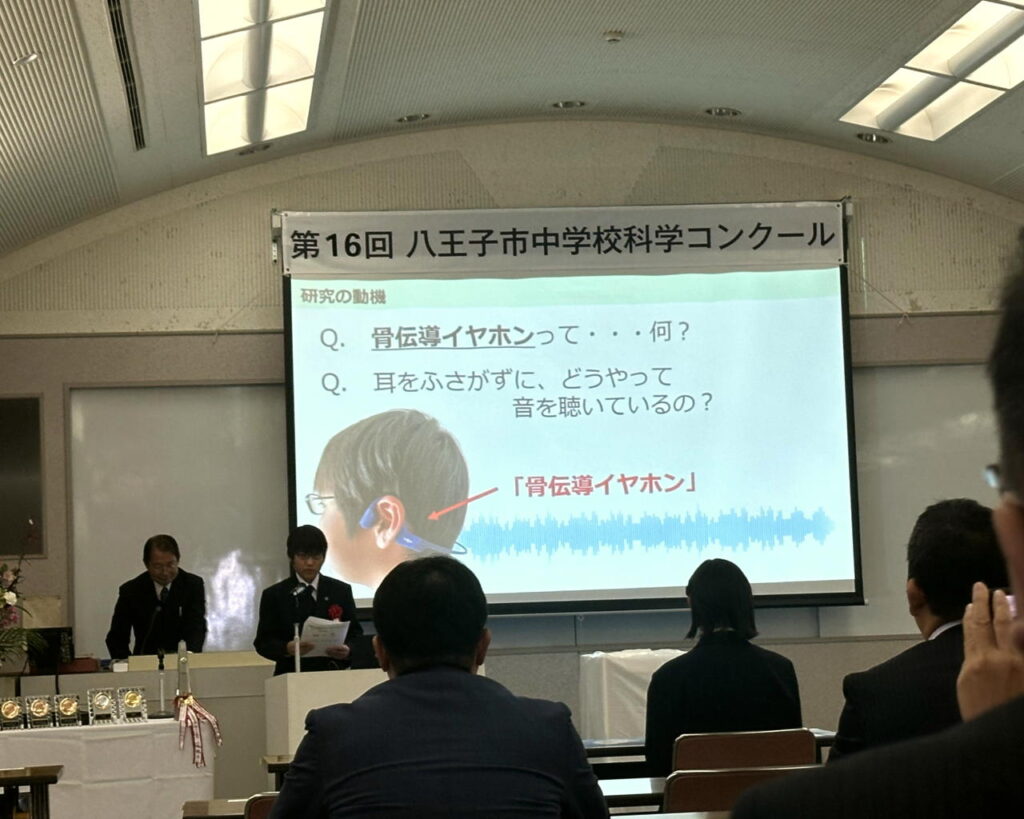

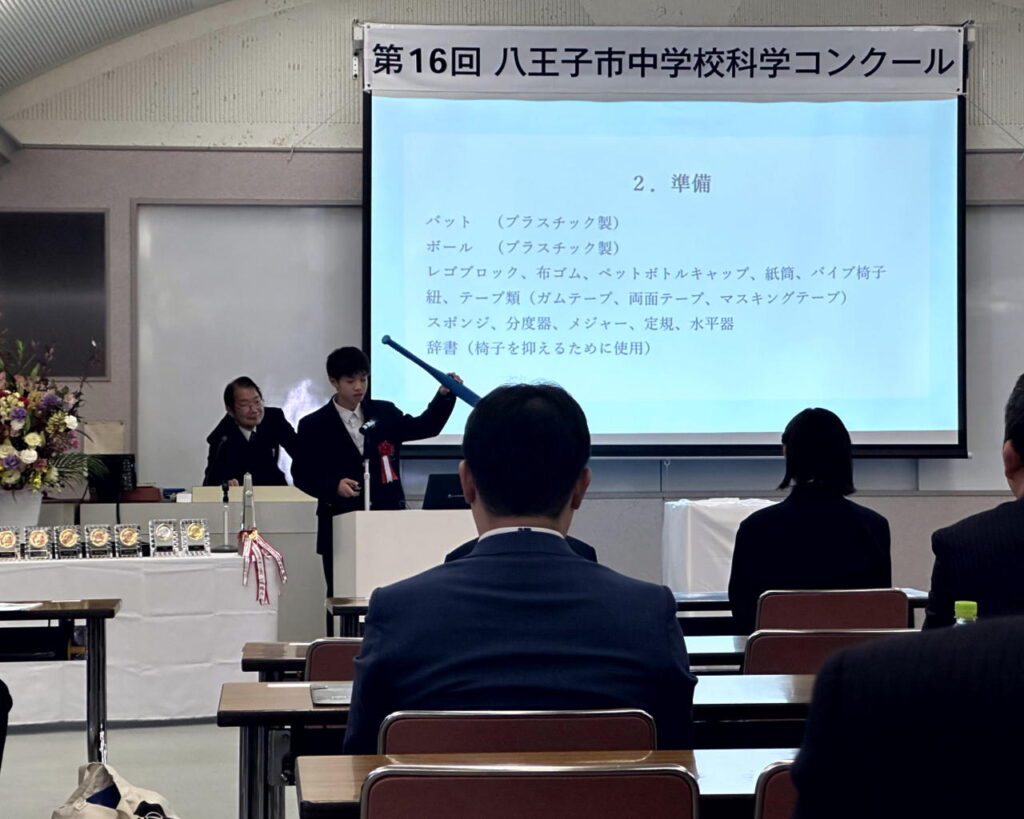

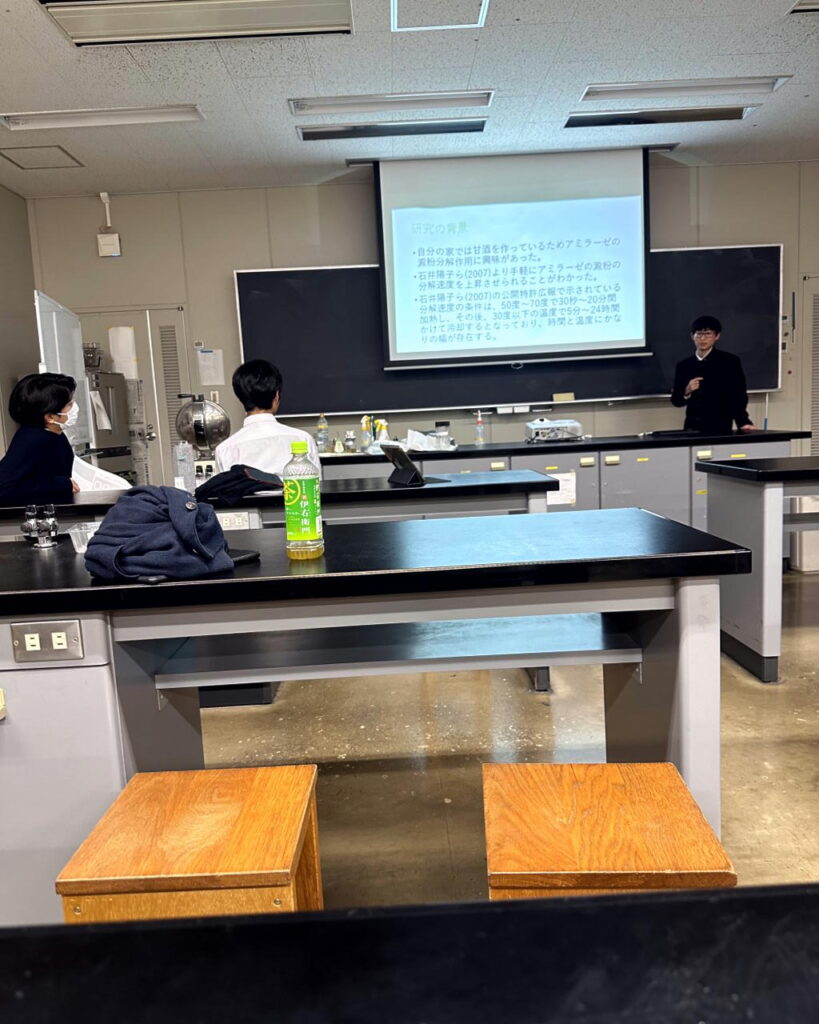

その後、優秀賞、最優秀賞の順で、パワーポイントのスライドを使った15分間の発表・質疑応答が行われました。

優秀賞 「骨を伝って音を聞くー骨伝導ー」

優秀賞の骨伝導の研究は、父親が骨伝導イヤホンを使って音楽を聴いていたので、耳を使わずにどうやって音を聞いているのか不思議に思い、研究を始めたそうです。また最優秀賞のノックの研究では、中学に入って野球部に入部したが、練習でノックがうまくできないので、そのコツを知るために、ピッチングマシンとバット固定装置を自作して、さらにボールの軌道を判定するフィールドまで作成し、バットにボールを当てる位置、バットの前後上下の角度を変えて、打ち返したボールの軌道を求めています。こちらも身近なことから疑問や問題点を持ち、研究を進めていて素晴らしいと思いました。

すべての発表が終わった後、表彰式が行われました。最優秀賞には賞状とともにトロフィーと金メダル、優秀賞には賞状と銀メダル、奨励賞には賞状と銅メダルが授与されました。

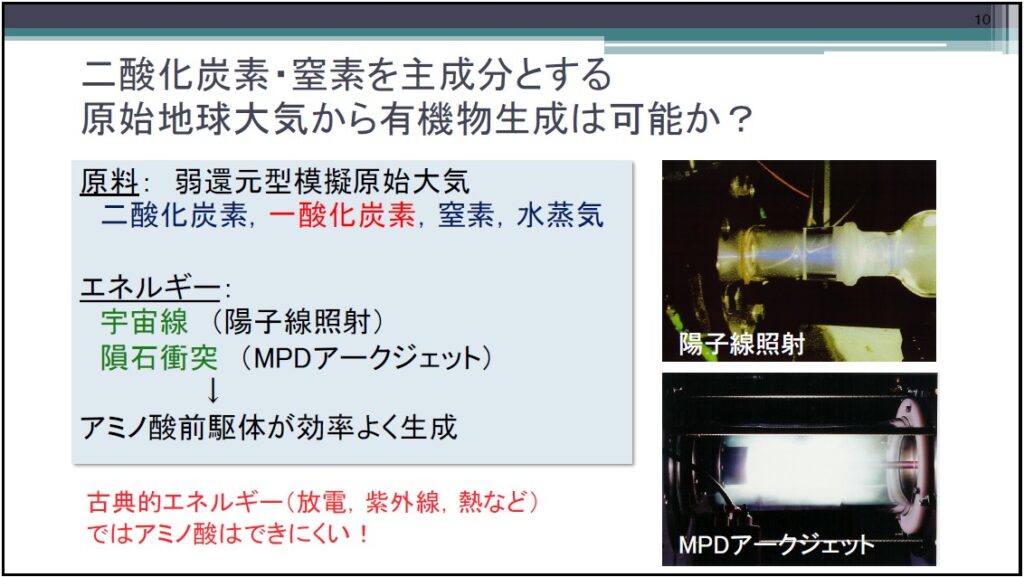

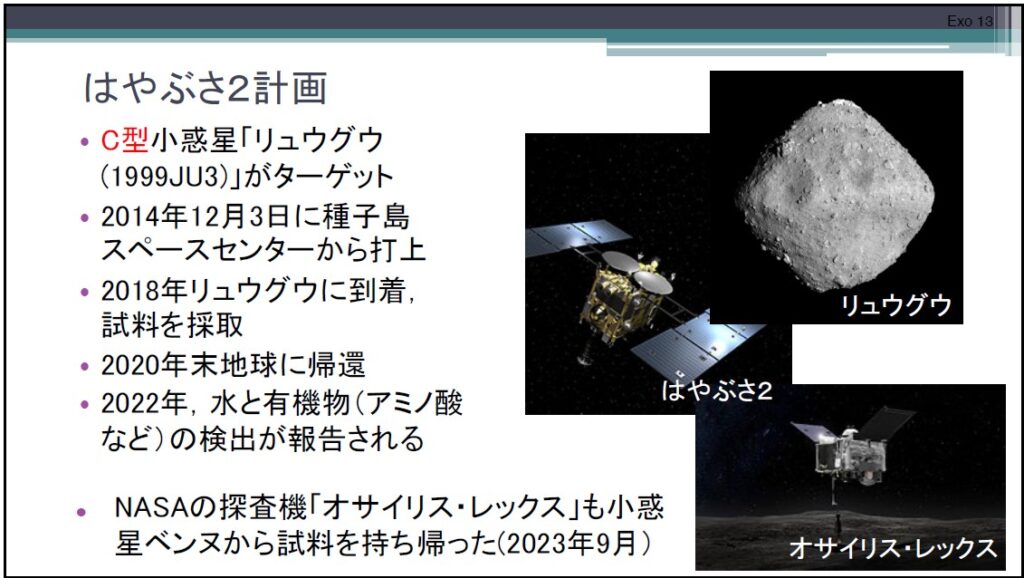

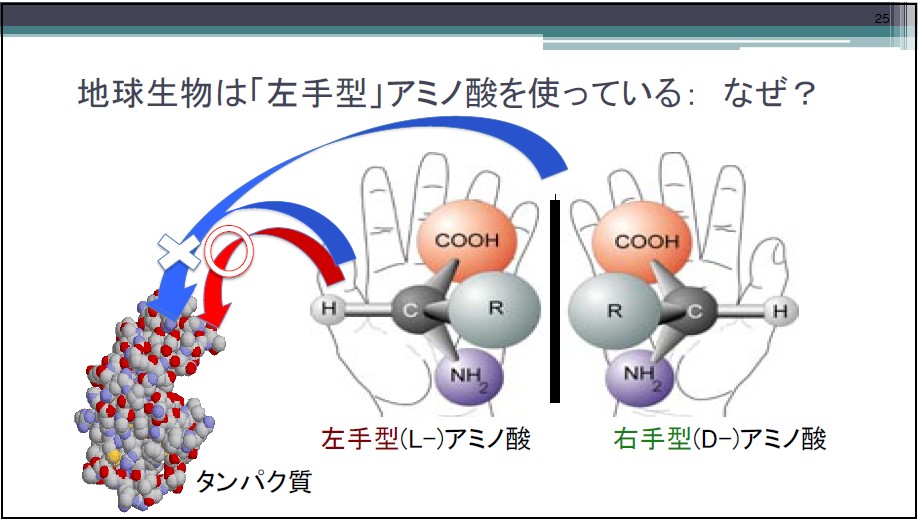

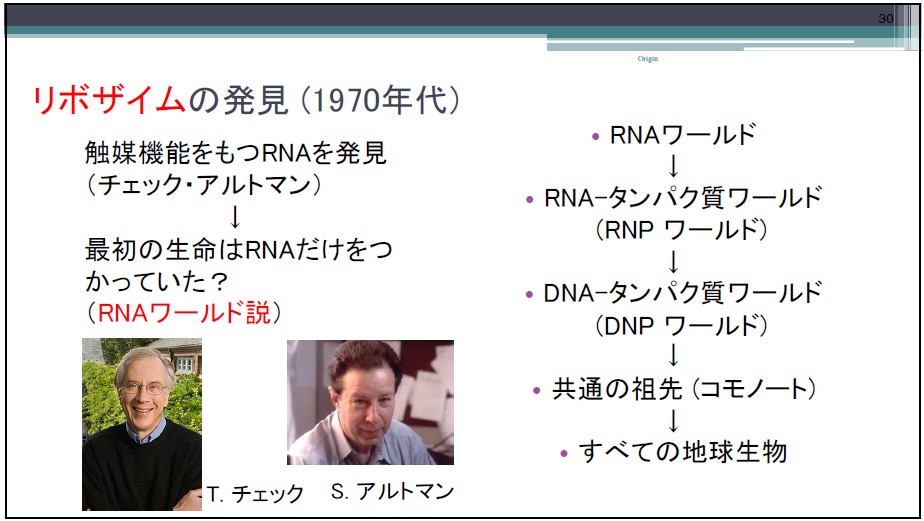

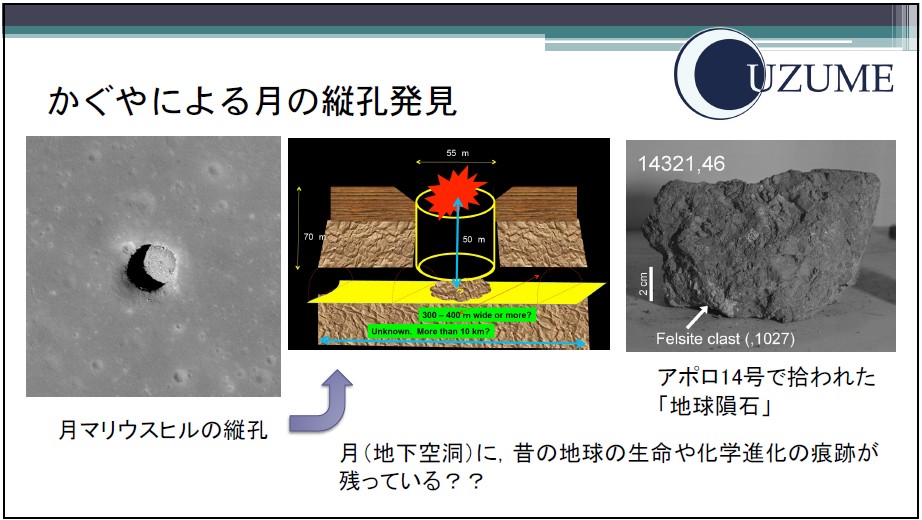

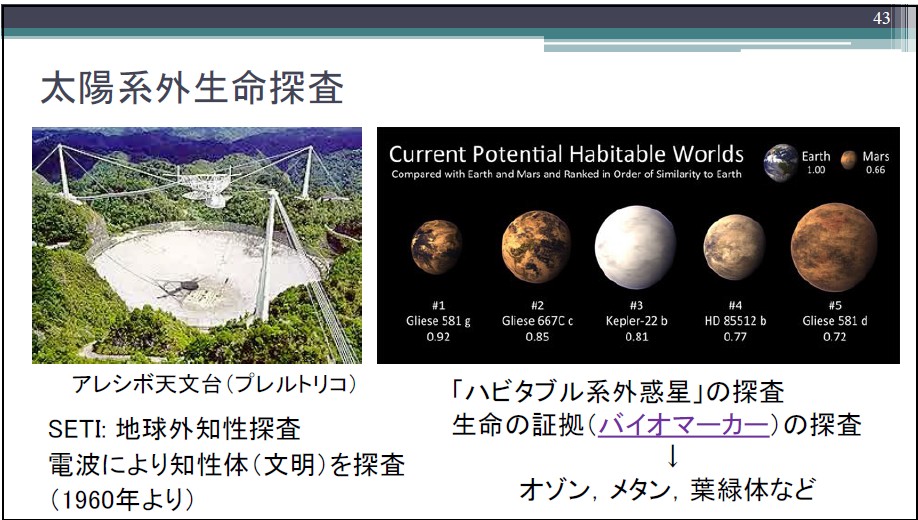

また、SSISSからは副賞として、すべての受賞者にSSISS理事長の西原 寛・中田宗隆編著の「教養の化学―生命・環境・エネルギー」とSSISS理事の小林憲正著の「生命と非生命のあいだ ―地球で「奇跡」は起きたのか」が副賞として贈られました。

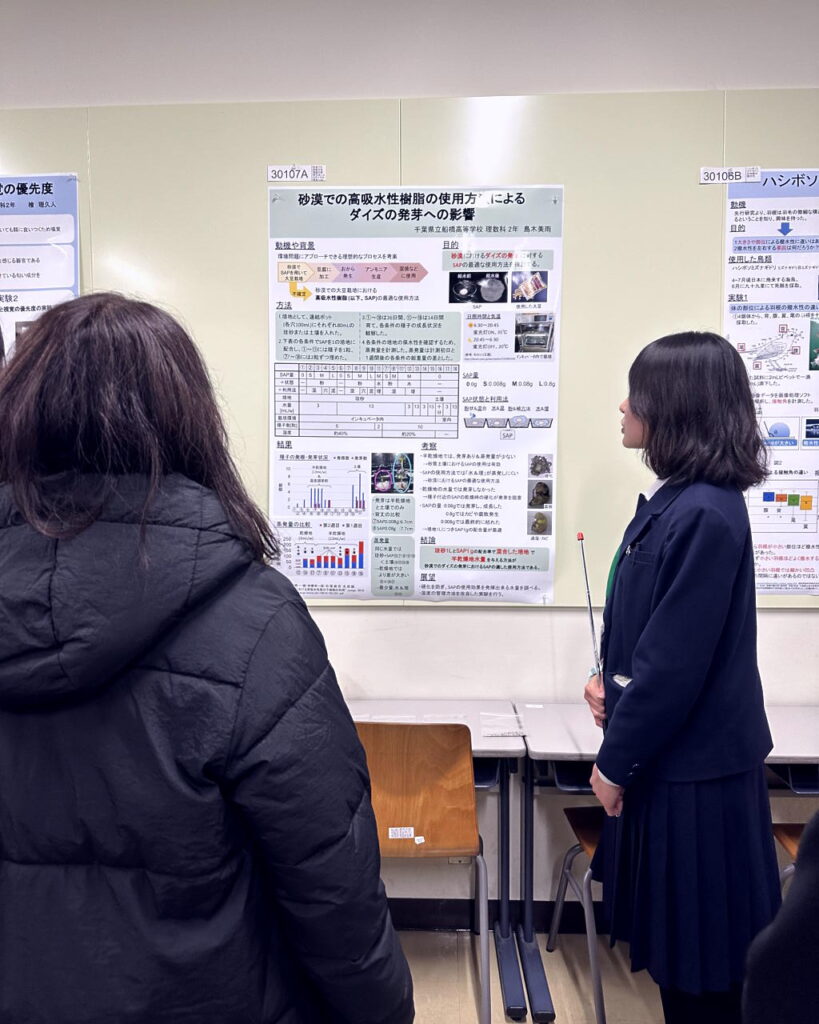

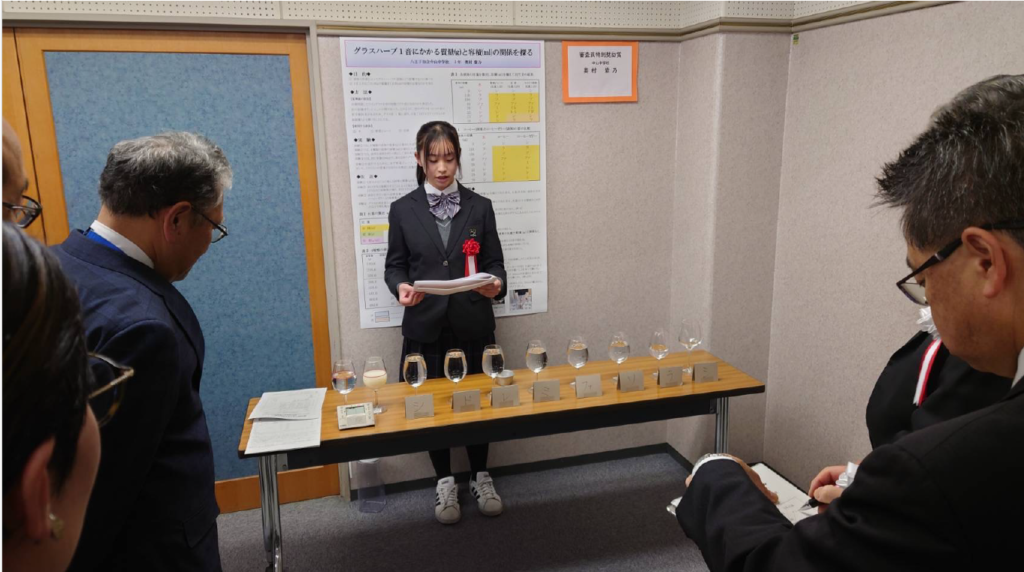

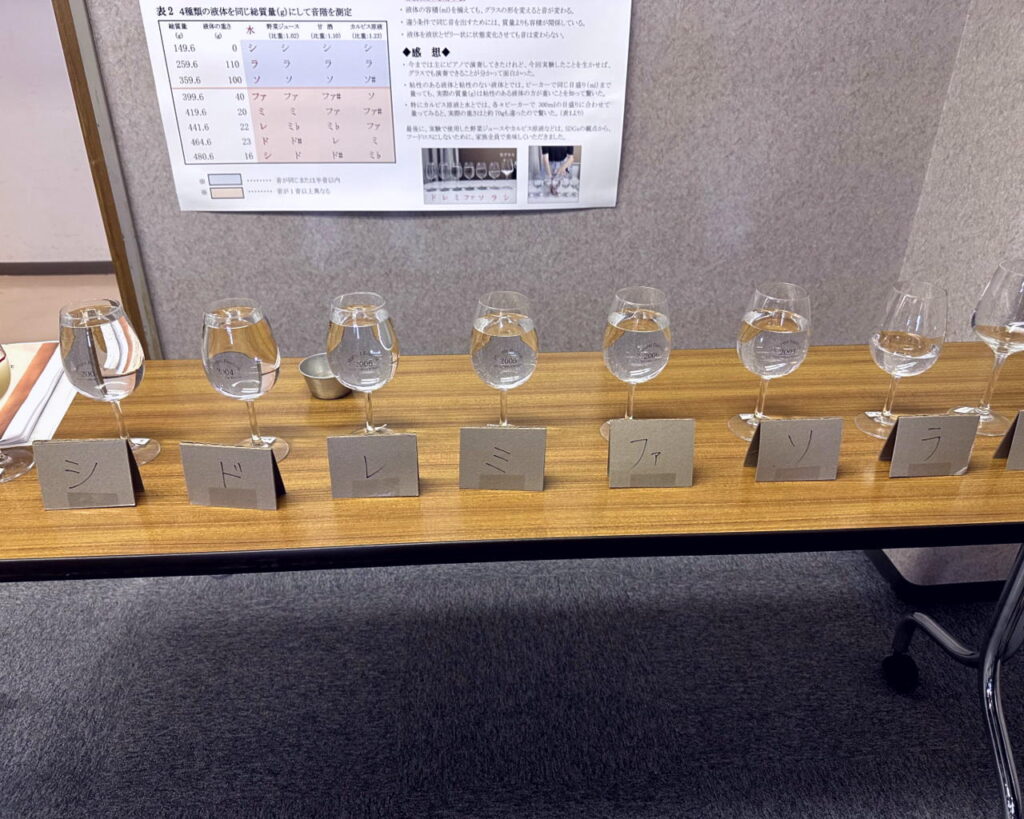

奨励賞の6件には、はそれぞれ教育長・オリンパス・SSISS・校長会・中P連会長・サイエンスドーム賞として表彰状を送っています(詳細は省略)。SSISS賞には、中山中学校3年の奥村紫乃さんの「グラスハープ1音にかかる質量と容積の関係を探る」を選定しています。

奥村さんは絶対音階の持ち主で、グラスハープの音色を聞き分け、下の写真のように一音階を再現しています。グラス内の水の量によって音階ができますが、SSISS会員の間で、ポスターセッションが終わった後も、なぜ水の量が多く空間の少ないほうが低い音なのか、議論してしまいました。縁を擦ることにより空間が振動して音を出すのだと思っていたのですが、実際はワイングラスが振動して音を出すようです。グラスの固有振動数は重量によって変わるので、重いほど振動数は小さくなり、音は低くなります。比重の異なる液体でも、ゼリー状にしても、液量は少し異なるが同様な結果でした。要するに、グラスの重さがカギなのですね。参考になる文献はここに 。

グラスハープでこんな音楽が奏でられるんですね。ちょっと脱線しました。

VIDEO

その後、SSISS代表として西原 寛理事長が講評を行いました。

ついで校長会上田 太校長の総括、中P連の荒木美奈副会長の謝辞、閉会宣言が行われて閉会しました。最後に受賞した生徒さんの集合写真、晴れやかな笑顔の写真、を撮影しました。

一番最後に、今回参加したSSISS会員(十勇士)の写真を撮ってもらいました。9人しか写っていないのは、奥田会員が写真を撮る前に帰られたからです、残念。

Views Today : 29

Views Today : 29