和田勝会員が、8月2日の午後2時から4時までの時間で、江戸川区子ども未来館の夏休み応援プロジェクトの一つとして、「生き物は細胞でできている」というテーマで、小学校5,6年の児童18名に実験授業を行いました。

以前の活動報告に書いたように、新聞や日常会話、あるいは小学生向けの図鑑などの中には、「細胞」や「遺伝子」の用語が出てきますが、小学校理科の学習指導要領では、これらの用語は取り上げられていません。

5年生でメダカの発生や母体の中での胎児の成長に言及しているのに、なぜか基本的な単位である細胞が数を増やすことによって発生が進み、体が大きくなることに触れていません。

指導要領を逸脱するけれど、基本単位の「細胞」が「細胞分裂」によって数を増やして成長していくのだということを納得できるように、実験授業を構成してみました。

前置きはともかく、最初は顕微鏡の扱いに慣れてもらうために、顕微鏡の操作の手順について説明しました。

単細胞生物と多細胞生物の違いを説明し、単細胞生物の代表としてゾウリムシを観察してもらいました。ゾウリムシは比較的大きくて動き回るので、おもしろいと思ってもらえると考えたからです(次の写真はこのサイトのものをお借りしています)。

単細胞生物と多細胞生物の違いを説明し、単細胞生物の代表としてゾウリムシを観察してもらいました。ゾウリムシは比較的大きくて動き回るので、おもしろいと思ってもらえると考えたからです(次の写真はこのサイトのものをお借りしています)。

案の定、みんなは動き回るゾウリムシを追いかけます。粘っこいメチルセルローズ溶液で動きを遅くして観察することも試しましたが、こちらの説明が十分でなく、必ずしもうまく行きませんでした(皆がべとべとの液にてこずったので)。ハンドアウトに適宜余白を置いたので、そこに観察したものを必ずスケッチするように促しました。

案の定、みんなは動き回るゾウリムシを追いかけます。粘っこいメチルセルローズ溶液で動きを遅くして観察することも試しましたが、こちらの説明が十分でなく、必ずしもうまく行きませんでした(皆がべとべとの液にてこずったので)。ハンドアウトに適宜余白を置いたので、そこに観察したものを必ずスケッチするように促しました。

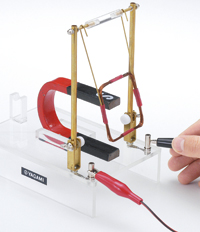

適当なところでゾウリムシを切り上げて、多細胞生物植物編に突入です。定番のタマネギ鱗茎葉の表皮細胞を切り出して、最初は無染色、次に酢酸カーミンで染色して観察してもらいました。次の写真はカッターナイフで井型に切り込みを入れて、表皮を剥ぐところをデモしている様子です。

こうして得られた標本を観察すると、長細い形の細胞が、びっしり並んでいるのが分かります、ちょっと感激です(多分)(次の写真の上の方)。

続いてトマトの果皮の表皮細胞を、同じように切り出して、今度は無染色で観察してもらいました(上の写真の下の方)。明らかに形が違いますし、細胞と細胞と間の距離が異なります。これに関しては答えは言わずに、この違いはなぜ?、その結果、どうなるの?と考えてみてね、と言いました。

続いてトマトの果皮の表皮細胞を、同じように切り出して、今度は無染色で観察してもらいました(上の写真の下の方)。明らかに形が違いますし、細胞と細胞と間の距離が異なります。これに関しては答えは言わずに、この違いはなぜ?、その結果、どうなるの?と考えてみてね、と言いました。

動物細胞の例として、自分の口腔内上皮細胞の剥離したものを綿棒でこすり取って、それをプレパラートに移し酢酸カーミンで染色して観察しました。ほぼ全員が観察することができました。今回の撮影像がなかったので、次の写真は、ここからお借りしています。

駆け足ですが、これで多細胞生物である植物も動物も、基本単位である細胞から構成されていることがわかりました。

駆け足ですが、これで多細胞生物である植物も動物も、基本単位である細胞から構成されていることがわかりました。

最後に、細胞はどのようにして数を増やすのかを垣間見てもらうための実験です。最初にウニの発生の動画の中から、受精卵が原腸胚になるまでの過程、すなわち盛んに卵割(細胞分裂)を行って数を増やす過程を見てもらいました。

ネギの種子を発根させ、その根の先端部分を午前9時ころにファーマー液(氷酢酸:無水アルコール=1:3)で固定し、70%アルコール液に移して保存したものを、あらかじめ準備しました。聖徳学園の時にはタマネギを使ったのですが、イマイチうまくいかなかったので、今回はネギの種子を使うことにしたのです。発根した根は細くて扱いにくいかなと危惧しましたが、持参したものを1/10モル塩酸を60度に温めてその中で処理をして細胞間の結合を切って(解離)やると、かなり太くなることがわかりました。全体的に透明で先端部分が白く見えます。

ネギの種子を発根させ、その根の先端部分を午前9時ころにファーマー液(氷酢酸:無水アルコール=1:3)で固定し、70%アルコール液に移して保存したものを、あらかじめ準備しました。聖徳学園の時にはタマネギを使ったのですが、イマイチうまくいかなかったので、今回はネギの種子を使うことにしたのです。発根した根は細くて扱いにくいかなと危惧しましたが、持参したものを1/10モル塩酸を60度に温めてその中で処理をして細胞間の結合を切って(解離)やると、かなり太くなることがわかりました。全体的に透明で先端部分が白く見えます。

これをよく洗ってスライドグラスに移し、別のスライドグラスを十字において押しつぶし、酢酸カーミンで染色しました。今回は無事にネギの根端細胞の分裂像を観察することができました。

ここで「細胞分裂」と「染色体」という用語を紹介し、染色体に「遺伝子」が載っているのだと説明しましたが、あまり深くは説明しませんでした。また、細胞分裂の周期(前期、中期、後期、終期)という語も説明しませんでした。上の写真では左上から右下に向かってそれらしい像が見られます。全員が必ずしも根端組織を見つけられなかったようですが、タマネギの細長い細胞と比べて根端組織の細胞の形の違い、核の凝集度の違いに気が付いてくれればいいなと思いました。

ここで「細胞分裂」と「染色体」という用語を紹介し、染色体に「遺伝子」が載っているのだと説明しましたが、あまり深くは説明しませんでした。また、細胞分裂の周期(前期、中期、後期、終期)という語も説明しませんでした。上の写真では左上から右下に向かってそれらしい像が見られます。全員が必ずしも根端組織を見つけられなかったようですが、タマネギの細長い細胞と比べて根端組織の細胞の形の違い、核の凝集度の違いに気が付いてくれればいいなと思いました。

最後の方はちょっと駆け足になりましたが、一通り実験できて、まあまあ良かったのではないかと思いました。終了後に「アカデミー発見カード」というアンケートを取っていますが、その結果は次のようなものでした(回収数14)。

わかった度 Good 11、 Fair 3、 Poor 0

わくわく度 Good 11、 Fair 3、 Poor 0

「今日わかったこと、ふしぎに思ったこと、もっと調べたいことなど、なんでも書こう」の項目には次のようなコメントがありました(抜粋、順不同、原文ママ)。

「おもしろかった」「生き物すべてにいろいろな細胞があっておもしろいなと思いました」「細胞ってはじめきいてもわからなかったけど本当はみじかなものだと分かってほっとしました」「生き物や植物には細胞があることがわかりました。特に自分の細胞を見た時にはたくさんの細胞で体が作られていてすごいと思いました」「動物と植物とでは細胞の形がちがう」「タマネギとトマトの細胞の厚さがちがうことがわかりました」「ゾウリムシの泳ぎ方がふしぎだと思いました」「いろな形のさいぼうがいるんだと思いました」「細胞分裂という言葉初めて聞きました。トマトを見てわかりました。とてもよくわかりました」「細胞分裂という名を知った。核というものを初めて聞いた。人間は60兆個の細胞がある。トマトの細胞がすごかった」

これ以外に、「あともっとみてみたいなと思いました」「はちゅうるいさいぼうはどうなっているか」「うさぎや魚の細胞を見てみたい」「せんしょく体をもっとしらべたい」

というのもありました。

なお、上に載せた子ども未来館内での写真は、未来館の前川啓二さんに提供してもらいました。

Views Today : 18

Views Today : 18