2025年7月1日の夕方に、黒田智明会員が東村山第三中学校の自然探究部の活動の一環として1時間弱の講義を行いました。生徒は自然探究部所属の1年生から3年生まで、約20名が聴講しました。顧問の福島先生にもご参加いただきました。

講義では、会員の現役時代の研究「中国の雲南省から四川省にかけての地域に生育するある種のキク科植物の根の化学成分の進化」ついて噛み砕いて解説しました。初めに、中学校では有機化学を学んでいないので、原子、分子に関する基礎知識について述べました。すなわち、分子は原子が「手をつなぐ」ことでできる、「手」の数は炭素原子で4本、酸素原子で2本、水素原子で1本、という説明をしました。

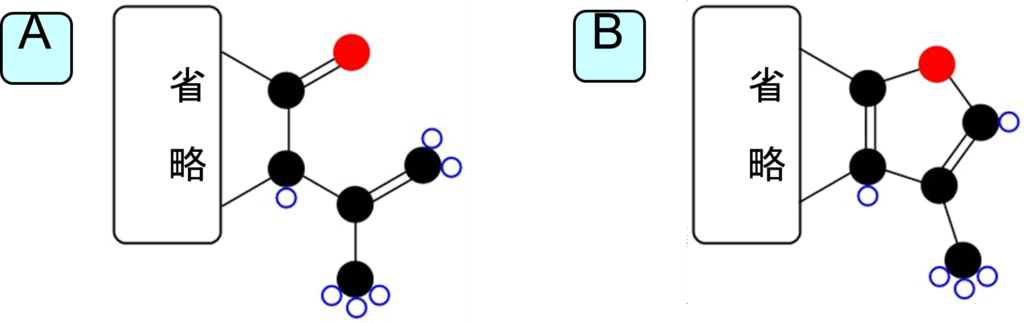

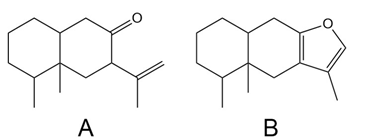

続いてフィールド調査から分かったことについて話しました。植物は様々な作用を持つ成分を含んでいます。特に今回調べた植物の根には、テルペン類と呼ばれる成分が含まれていますが、同じ種類の植物でも、生えている場所によって化学成分に違いがあることがわかりました。特に物質の構造の一部分が大きく違っており、下の図のAとBのように違っていることを板書して示しました。炭素原子を黒丸(板書では黄色を使いました)、酸素原子を赤丸、水素原子を小さい青丸で表し、各原子から出る「手」の数を確認しました。

さらにAとBの植物の分布状況から、植物の進化の関係もわかる、という話をしました。ここで炭素原子の並びは変わっていない点を確認しました。進化の過程で、酸素原子や水素原子の増減は比較的容易に起こるが、炭素原子の並びは簡単には変わらないことを述べました。

参考資料として、上の図AとBの省略部分も含めた構造式を配布しました(中学校では扱いませんが、一般にはこのような書き方をすることを説明しました)。なお関連して、参考資料には人間生活に関係のある数個の天然有機化合物の例もいくつか示しました。

後半では、植物はなぜいろいろな化学成分を作るのか、種子散布の観点から簡単に解説しました。「植物は生きるために必要な物質を光合成で得ることができるので、動物のように食料を求めて動き回る必要がない。しかし、根を張って動かないと種子を遠くに運べない。そこで、動物に種子を運んでもらうという選択をした植物がある。運んでもらうお礼に美味しい果実を作るけど、中の種子は食べられたくないので毒を仕込む」という話をしました。

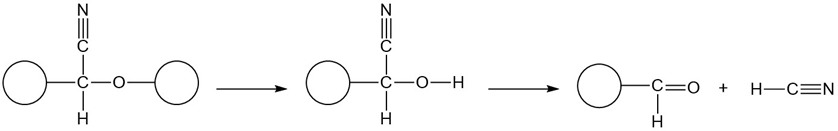

例として梅や桃が作る化合物を取り上げ、板書して説明しました。動物がこれを食べると、胃の中で糖が切り離されるため、シアン化水素という猛毒物質が生成します。化学的に示すと下図のようになります。

植物が種子を運ぶ他の方法としてタンポポのように「風に乗る」方法がある、という説明した後、さらに別の方法があるかを生徒に質問したところ、「弾き飛ばす」という回答がありました。

講演後に、簡単な質疑応答を行い、この日の活動を終了しました。化学の難しい内容も含めましたが、質疑応答の様子からも大筋の内容は理解いただいたと思います。

(最後の図はPiccoloNamek at English Wikipedia – Own work (Transferred from en.wikipedia to Commons by Maksim.), CC BY-SA 3.0 による, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=528340)

Views Today : 24

Views Today : 24