3月24日の午後に、町田武生会員と和田勝会員が、船橋高等学校で行われたメンター会議に出席しました。令和6年度の千葉県立船橋高等学校SSHの生徒の課題研究について、令和6年6月より6回にわたり当該校に出向いて研究指導助言等に当たってきましたが、その総括の協議会で、大学教授等5名のサイエンスメンターと教員等18名が集まり、課題研究の指導について議論し、今後の進め方を考えました。

5人のメンターには、事前に①本校生徒の課題研究の全体的な印象、②研究の各プロセス(「テーマの設定」「実験・観察」「考察」など)について感じたこと(改善点も含む)、③今後、本校の教員が研究指導に置いて留意したほうがよい点、④その他(SSH発表会について感じたこと等)について意見を求められていて、それらの回答とそれをうまくまとめたものが配布されました。

テーマ設定や実験計画立案については、何が分かっていて何が分からないのか、何を調べるべきなのかなど、既知の知見の理解不足のまま、実験に入ってしまう例が多かったことが指摘され、今後は事前準備を充実させる必要が指摘されました。

実際の実験研究では、データ収集の不足や実験結果の数的処理の必要性が指摘され、結果の処理や考察の不十分さを補う工夫が求められました。

研究のまとめ方や発表は良くできているが、研究としての論理の一貫性など、一層の研鑽が期待されます。

全体会議の後、各教科に分かれて、担当の教員と意見交換を行い巻いた。私ども2名の指導助言等はかなり効果があり、それぞれの研究のレベルアップが見られたと思われ、次年度も引き続きメンターを依頼したいとの意向でした。

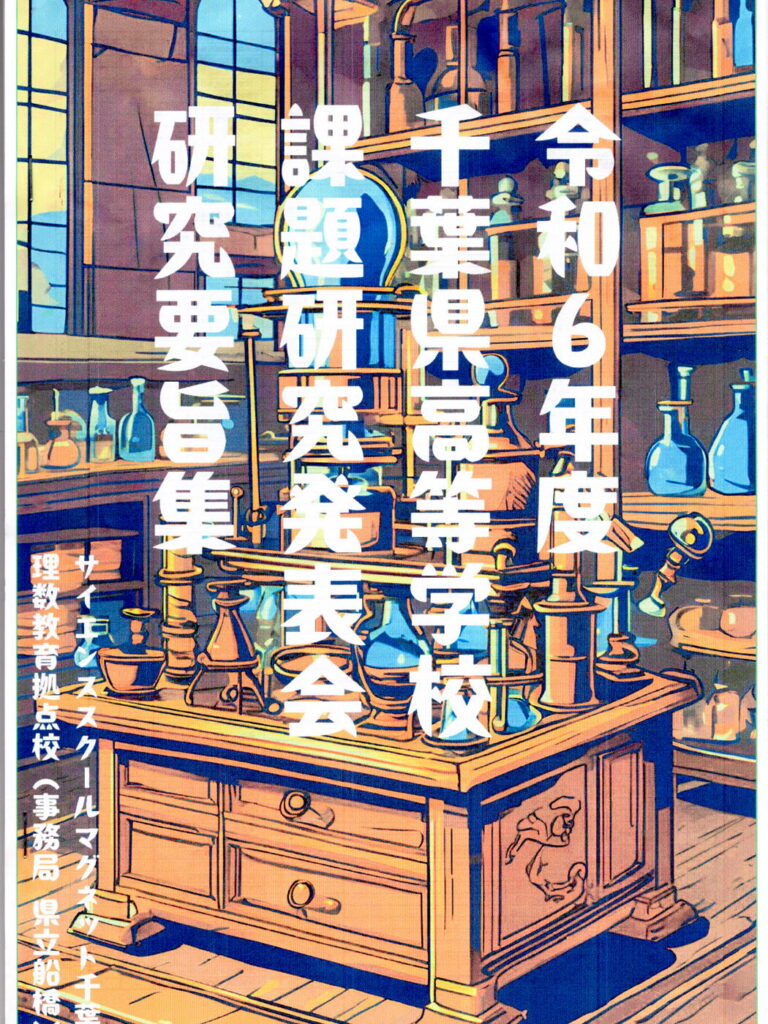

3月16日の午前9時から午後3時半まで、習志野市の東邦大学習志野キャンパスで開かれた、表記の発表会に町田武生会員と和田勝会員が参加しました。当日は雨でした。

この課題研究発表会は、千葉県内の理数教育拠点校である公立10校、私立2校が、理数教育の充実を目指して、生徒研究の発表の場を設け、生徒・教員の交流や情報交換を通して課題研究の活性化と指導改善を図るという趣旨で開催されたものです。会場での進行などはすべて生徒が行っていました。

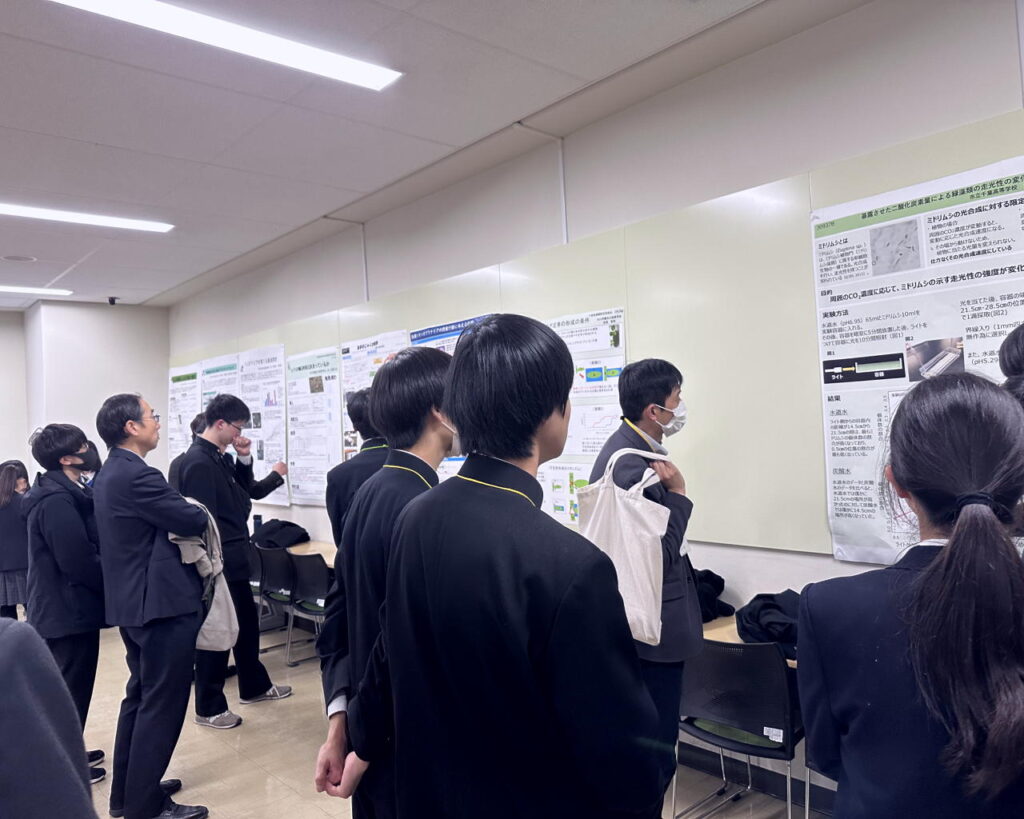

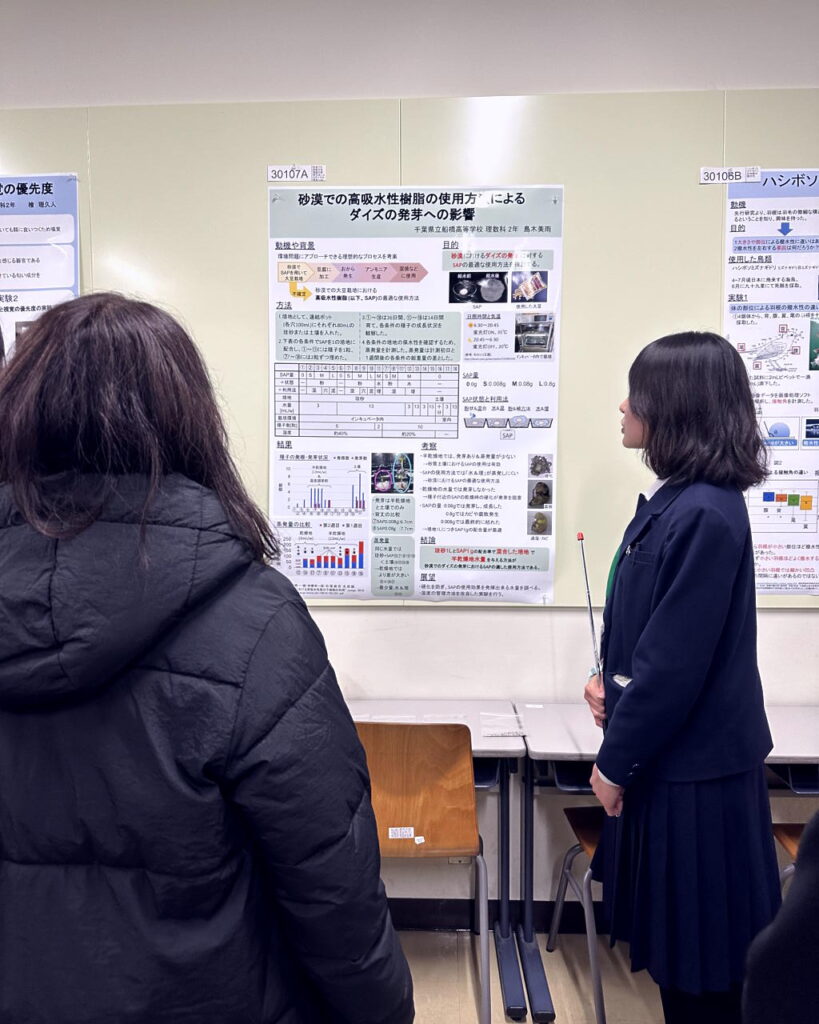

199件の口頭発表およびポスター発表を、大学教員等25名が分担して審査等に当たりました。上記の会員は、午前中の口頭発表9件を分担して聞き質疑応答を行い、最後に講評を行いました。

午後のポスター発表では、教室の壁に貼られたポスターの前で、担当者の説明を聞き、議論しました。下の写真のように、机を寄せた壁際なのでスペースが狭く、込み合った感じでした。

市川学園や船橋高校での発表会ですでに見たポスターがいくつもありました。

当日配布された全発表の要旨集は、分厚いものでした。

質の高い優れた研究が少なくない一方、研究と言うには及ばない初歩的な実験観察の発表もあり、さまざまではありましたが、全体として前年よりレベルアップし向上している印象を受けました。県内のSSHと理数科設置校全てからなる‘サイエンススクールマグネット千葉’の活動として、今後がさらに期待できる取り組みでした。

発表会の終了後、ポスターを大事に抱えて帰っていく生徒を、大学校門の外からパチリ。

3月14日の午後に、市川学園市川高等学校で行われたSSH年度末報告会に、伊藤真人、町田武生、和田勝会員が参加し、助言等をおこなってきました。

会場である体育館の広い空間一杯に、数学15、物理85、化学39、生物51、地学5件のポスターが整然と掲示されていて、圧巻です。全体を3つのグループに分け、2グループずつ20分の説明時間を設けて、順次説明を交代していくようになっています。

上記の会員は、それぞれの専門分野のポスターの前で発表者の説明を聞き、質疑応答などを行いました。今回が最終的な発表会で、どれも完成されたポスターに仕上がっています。計画の段階から何回か聞いたものもあり、よりよくなっているものが多数ありました。

仮説の立て方や、例数が十分ではないなどの弱点のあるものもありますが、総じて限られた時間内でよくやっていると思いました。今後の活動が楽しみです。

小学校・中学校・高等学校の理科教育を支援する科学者の集まりです

Views Today : 80

Views Today : 80