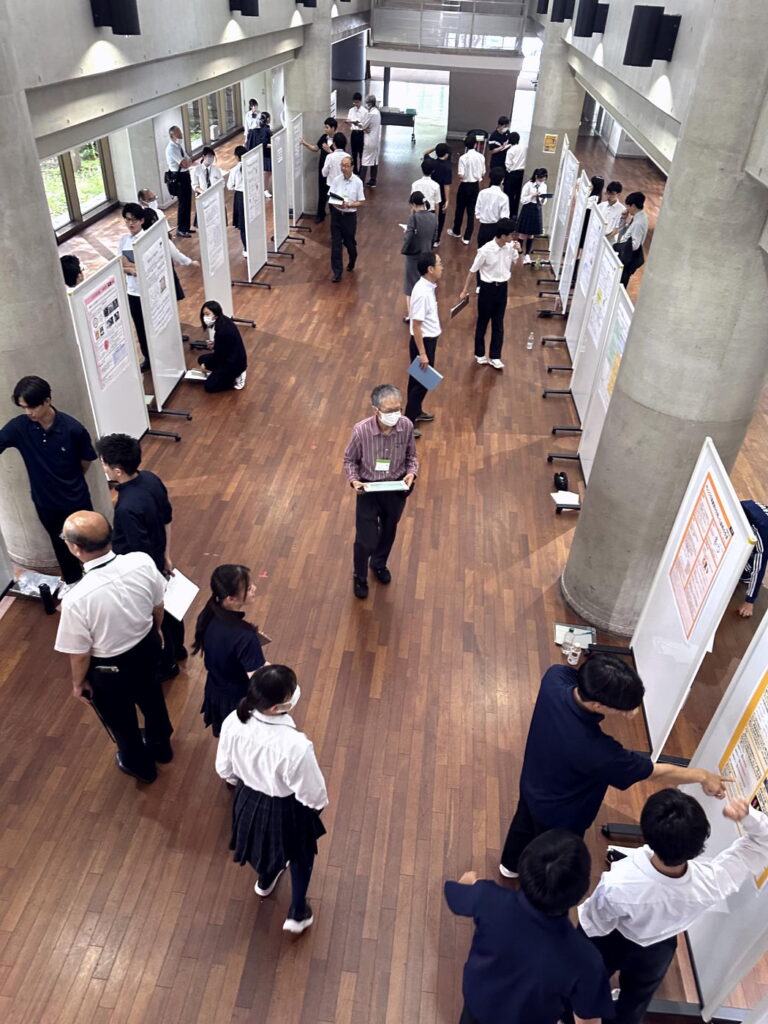

SSH指定校である市川学園高等学校で行われた今年度の課題構想発表会に参加しました。スケジュールは以下の通りで、13日には、黒田、小林、和田が、16日には伊藤、進藤、町田、和田が、17日には伊藤、町田、和田が、18日には伊藤、町田、和田が参加しました。発表会には、SSISSの会員以外に他機関の教員、市川学園の教員、発表には当たっていない生徒も加わり、パネルの前で担当者の説明に聞き入りました。

スケジュール、13時10分〜15時

6月13日 物理:13 化学:13 生物:10 LA:6

6月16日 数学:2 物理:16 化学:14 生物:17 地学:4

6月17日 数学:3 物理:19 化学:21 生物:14 地学:9

6月18日 数学:2 物理:25 化学:12 生物:26 地学:4

形式:ポスター:15分×3グループ×コアタイム2回

LAはリベラルアーツのことで、今回初めて文系の発表が6件ありました。

いわゆるポスターセッションではなく、ポスターを使用した「口頭発表」を意図しているように見受けられました。ポスター発表でよく言われる「1分の「概要説明」+質疑応答(質問部分を詳しく説明)」の繰り返しという考え方は浸透していないようで、こちらもそのつもりで聞きました。

「自分の研究」の発表にまだ慣れていないからだと思いますが、「自分の知っていることは聞き手(先生)も知っているはず」という姿勢でポスターを作り、発表しているように見受けられました。そのため、テーマに関する一番基本的なことが伝わってきません。口頭発表を想定しているのなら、導入部では、まず自分の知っている背景を聞き手と共有するところから始めてもらいたいと思います。このあたりは中間発表会あたりから少しずつ工夫して下さることでしょう。

授業としての課題研究の発表にコメントするのは難しく感じました。構想発表の段階では特にそうで、知識の背景も、意欲も、ここまでにかけた時間もさまざまなようです。すべての生徒が発表するとなると生徒の意識にも差があるので、生徒をディスカレッジしないようにと気を使いながら声をかけました。大学での卒業研究のようにある程度のバックグランドを(時には意欲も)もって取り組む大学学部や、意欲と関心のある生徒が集まっている部活動の研究指導とは異なります。

多くのテーマは素朴なきっかけや思いつきから始まっているようなので、限られた時間でどこまで到達できるかは未知数です。それでも、「おもしろい」ところに気がつくと、調べものも実験計画も前向きになれるでしょう。そこから何か発見があればそれでいいし、難しいテーマに取り組んでトライアル&エラーに終始してもそれはそれでいい経験になるだろうと思います。どんなテーマであっても、ユニークな点や、興味深そうな方向・可能性を引き出して、それを伸ばすことができるような質問やコメントができないか、こちらも一生懸命考えます。

一方で、「〇〇をする(作る)」のような合目的的なテーマ設定には「(自分の選んだ方法で)できる(作れる)かどうかを明らかにすることが研究」とたしなめ、難しすぎる問題に取り組んでいる場合には「やってみていろいろ難しい点がわかってきたら、それで一歩進んだことになる」のように伝えることもあります。たとえ予想どおりに進まなくても「ダメだ」と落ち込まないで、別の可能性を探るなど粘り強く取り組んでほしいと思います。

これから長い時間をかけて取り組むのでしょうが、だからこそ成果をもとめるよりも経過を楽しんでほしいと思いました。

(和田勝、伊藤眞人、坪村太郎)

Views Today : 11

Views Today : 11